"Memorias de la Salsa en Venezuela 70-73" pone a bailar la XXI Filven

Una cronología de microcuentos muestra la historia del movimiento salsero venezolano

07/07/25.- La presencia en Venezuela del Sexteto Boloña en 1926, y del Trío Matamoros en 1933, dejaron sembrada en el país, la semilla del Son cubano de la mano de estas agrupaciones provenientes de la mayor de las Antillas.

Desde entonces, este género bailable echó sus raíces, dando lugar a un sin fin de agrupaciones soneras en las principales ciudades venezolanas —con mayor ahínco en las zonas populares—, y además, sirvió de enlace para presentarnos a otros miembros de la familia: el guaguancó y la guaracha; géneros que al fusionarse con las cadencias y armonías de ritmos típicos de otras regiones, conoceríamos luego con el nombre de Salsa.

En Venezuela desde que llegaron aquellas primeras agrupaciones cubanas previamente citadas, y su junte con las que se formaron en el patio —más las que siguieron llegando desde Nueva York y El Caribe a lo largo de las siguientes décadas— esta música caribeña alcanzó niveles altos de aceptación entre los capitalinos, tanto así, que en 1967 ocupó un lugar importantísimo en la programación de la celebración del cuatricentenario de la ciudad de Santiago de León de Caracas.

Sin embargo, las referencias que se tenían de aquellas bandas venezolanas, hasta ahora, eran muy pocas; con la excepción de los anuncios registrados por la prensa de la época, debido a su participación en algún espectáculo.

Afortunadamente en los últimos tiempos, esa carencia se ha ido cubriendo con la aparición de una buena cantidad de libros escritos por autores que, viajando en el tiempo y siguiendo la metodología rigurosa de la investigación seria, han contribuido con la necesidad de satisfacer esa avidez por conocer con lujo de detalles todo lo que respecta a aquel movimiento protagonizado por la aparición de agrupaciones, músicos y cantantes de Salsa a partir de los años 60´ en nuestro país.

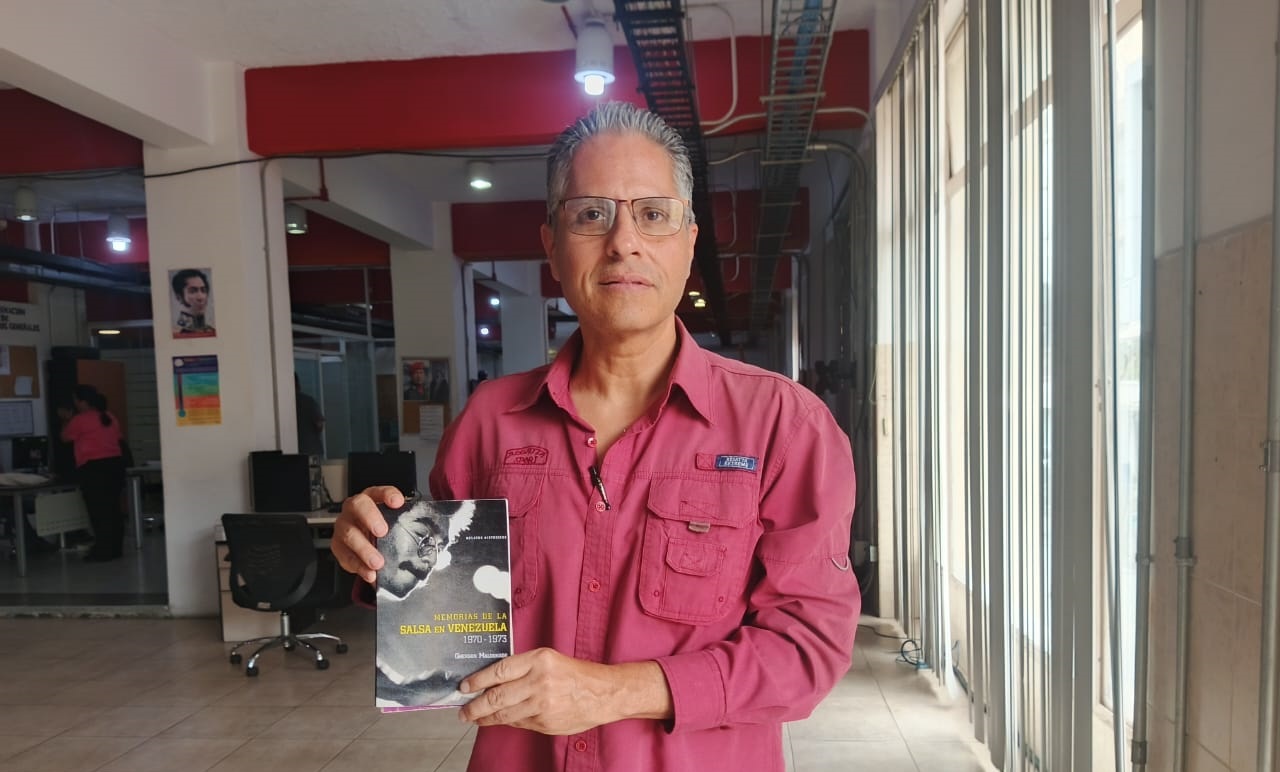

En este sentido, el locutor y productor de radio, Gherson Maldonado, es uno de estos escritores que, a través de sus investigaciones, ha contribuido con varias obras para la bibliografía que trata sobre la historia del movimiento de la música afroantillana en Venezuela.

Durante la IV emisión del programa En Clave de Tres, el cual se transmite todos los viernes de 2: 00 pm a 3: 30 pm por Radio Ciudad CCS a través de la www.ciudadccs.info tuvimos oportunidad de conversar con el autor.

—¿Qué te motivó a investigar y a escribir sobre este tema?

—Hace algunos años escuchando radio, pude notar que algunos locutores trataban lo referente a la Salsa de una manera trivial o banal, y que conocían abundantemente de las orquestas extranjeras, pero, quizás por falta de documentación, no poseían la misma cantidad de información respecto a las agrupaciones venezolanas. Eso me llevó a indagar, a investigar seriamente, día tras día en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca; no solamente con la Salsa, sino también con otros ritmos.

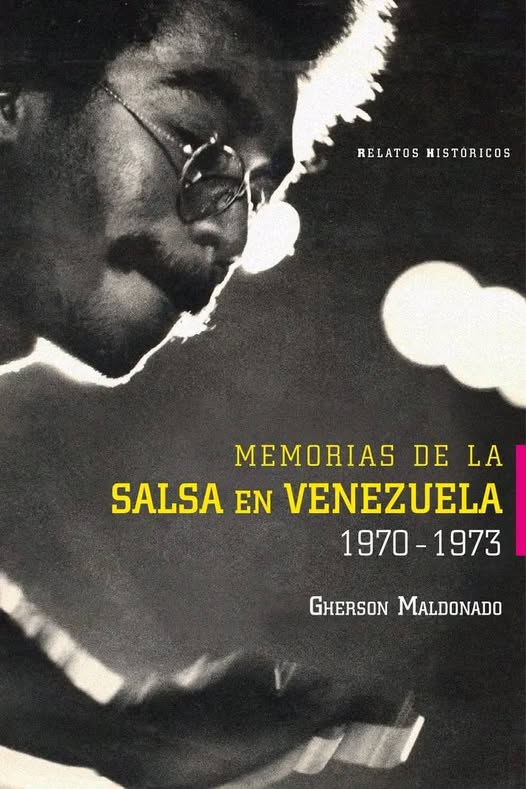

—Háblanos de tu más reciente obra: Memorias de la Salsa en Venezuela 1970-1973, la cual tiene apenas unos días que salió al mercado.

—Este libro es una continuación de un trabajo que hicimos el año pasado, publicado por la editorial El Perro y La Rana: Memorias de la Salsa, dedicado a los años 60´, pero, en esta oportunidad lo hice de manera independiente, y allí abordo lo concerniente a los primeros años de la década de los 70´, específicamente del 70 al 73, período muy significativo, donde varias agrupaciones lanzan al mercado producciones que trascendieron en el tiempo con algunas canciones, verbigracia, Dimensión Latina: Pensando en Ti; Los Satélites: Traicionera; Perucho Torcat: Vamos a Reír un Poco; Los Dementes: Rómpelo; Sexteto Juventud: Sandra Mora; Johnny Sedes: Doce Cascabeles; La Renovación: Guaguancó a Barlovento, entre otras.

Toda esta información —continúa Gherson— la recopilé en una base de datos donde se pueden encontrar no solamente fechas, sino los créditos de los músicos participantes en tal o cual producción.

—¿Cuál es la importancia de una investigación seria para combatir la desinformación en torno a esta materia?

—A través de un proceso de investigación serio, fue que demostramos en el primer libro de Memorias, que la palabra salsa nace en Venezuela, porque siempre nos ha preocupado que personajes como Richie Ray, Bobby Cruz o Izzy Sanabria, tal vez por desconocimiento, digan que la palabra salsa la inventaron ellos. En el caso de los dos primeros, ellos aluden que fueron quienes le sugirieron el nombre al locutor Phidias Danilo Escalona en su primera venida. De acuerdo a la información que encontré, la primera vez que ellos vienen a Venezuela es en el 68, pero ya en Venezuela desde 1966 se empleaba esta palabra para referirse al ritmo caribeño, tanto en el programa de Phidias como en el Long Play Llegó la salsa, de Federico Betancourt.

En ese mismo orden de ideas, Maldonado también acota, que el animador y diseñador gráfico, Izzy Sanabria, igualmente se adjudica la creación del término apoyándose en el hecho de haber conducido en la ciudad de Nueva York un programa denominado: Salsa, pero en el año 1971; motivo por el cual, tiempo después, usó el apodo de “Mister Salsa”, ignorando que en Venezuela desde los 60´ se venía empleando el término en una buena cantidad de producciones discográficas.

Datos como ese, tan importante para dilucidar la polémica en torno a dónde, cuándo y quién le puso el nombre de “Salsa” a este ritmo afroantillano se pueden encontrar en Memorias, años 60´, el primer libro de esta serie de unos cuantos volúmenes.

Cabe destacar que, respecto a su creación más reciente, Memorias de la Salsa en Venezuela del 70 al 73, la cual está a la venta en la recién inaugurada Feria Internacional del libro, Filven XXI, Maldonado nos acota que la estructuración del libro está influenciada por la obra de Eduardo Galeano, Memorias del Fuego, “una cronología en formato de microcuentos”, manifestó.

FIDEL ANTILLANO / CIUDAD CCS