Aquí le cuento | El hijo de Mamanita (II)

Es que en el Valle, desde carajito, me llamaron Pata e cacho.

23/05/2025.- Bueno, ya te dije que me dediqué al comercio. La gente come vegetales todos los días, y yo, campesino, salido del Valle tan temprano y acostumbrado a producir, de verdad te digo que en nuestra casa nunca nos faltó comida. Podíamos estar necesitados de un pantalón, un par de botas o lo que fuera, pero comida producíamos “por demás”.

Uno desde que sale del pueblo empieza a ver, a través de la ventana del autobús, unas casas habitadas por gente que no conoces; ahí empiezas a comprender que estás solo y que tienes que embraguetarte con lo que venga. Los venezolanos tenemos la cabuya corta. Salimos del pueblo, nos mudamos a las ciudades, pero siempre estamos pensando en regresar al patio donde dejamos enterrado el maruto.

Cuando llegué aquí, en esos años del siglo pasado, había dos plagas que azotaban a los pobres: el hambre y la represión. Eran los años 60 y uno escuchaba los discursos de los políticos que hablaban de democracia, de la nacionalización del hierro y del petróleo; de los famosos planes de la nación, que llegaron hasta el octavo. Sin contar los planazos en las nalgas, en la espalda o donde cayeran, a los obreros, estudiantes y hasta a los viejitos que protestaban por sus derechos y libertades cada día más limitadas. Eso sin contabilizar la cantidad de muertos y desaparecidos en el país desde esos años hasta llegar el año 1990.

Mi trabajo, como te dije, era lo que hasta ahora he venido haciendo: un prestador de servicio a la comunidad; vendedor de verduras, frutas y hortalizas.

En La Concordia, poco a poco, fui reuniendo para comprar mi casa, ese apartamentito que le ha servido a toda mi familia. Pero el lugar de trabajo era la plaza. Ahí estacionaba el camioncito Chevrolet 67, con la trompa azul y la cava roja. La gente llegaba solita a buscar sus productos.

Uno cuando se viene del interior podrá dejar la mamá, los hermanos, la novia. Pero lo que nunca se puede dejar son las costumbres, las buenas y las malas. Por eso nunca he sido indolente ante el dolor ajeno. Y no es que eso responda a las convicciones políticas, ya que aquí hay libertad de pensar y creer como uno quiera. Yo creo que son las costumbres que te enseñan en tu casa y Mamanita sentía, igual que todas la madres del Valle, aquel sabor amargo en la boca cuando comes solo. Por eso es fundamental la herencia de nuestras viejas, que nos enseñaron a compartir un bollo de maíz con ñema, un cambur, un aguacate, un plato de guaracaras o frijoles con quienes no tienen qué llevarse a la boca.

Cierto es que, naturalmente, uno se identifica con los luchadores que favorecen al pueblo. Por eso nunca he negado mi condición de luchador social: Izquierdista, comunista o como nos llamen. A propósito, yo nunca he visto a la gente del Country Club montada en una cisterna repartiendo agua a los vecinos o gestionando una escuela o un parque para los niños.

De ahí que nos organizamos y fundamos un movimiento que se llamó Fundación en Defensa del Ciudadano. Esa fundación tenía hasta una oficina que alquilamos en el piso cinco del edificio Cipreses. Con nosotros estaba un compañero que murió de covid 19, era Darío Vivas, con quien mantuve una buena relación de amistad hasta que le tocó partir.

Cuando el Caracazo, que empezó el 27 de febrero de 1989 y se mantuvo hasta los primeros días de marzo, yo estaba aquí en La Concordia, como siempre, vendiendo en mi camión, y empezaron a saquear. Ese automercado que queda en el centro comercial lo desvalijaron.

Yo seguí en mi lugar de trabajo, la gente pasaba cargando cosas y comida y nadie agarró nada de mi mercancía; al contrario, me saludaban.

Los días siguientes continuó la feroz represión. La Policía Metropolitana maltrataba a la gente inocente, la golpeaban por el solo placer de verla gemir de dolor e implorar clemencia. Espero que eso nunca se repita, al menos en este país.

A partir de ahí se hizo más intenso el trabajo de la fundación, ya que teníamos que atenuar, hasta donde fuera posible, el sufrimiento de los más vulnerables.

Te doy un ejemplo. Aquí mismo en La Concordia, unos señores comerciaban queso en la calle, en mal estado, que les suministraba un empresario inescrupuloso y ellos lo vendían a los vecinos. Nosotros movilizamos a las autoridades sanitarias. Los vendedores les dieron algunos trozos a los perros de la plaza y se murieron dos.

El camión estacionado en La Concordia era el referente para recibir los reclamos de la gente y luego los canalizábamos junto a los compañeros para buscarles solución.

Mira que hasta el apodo de El Enterrador me pusieron, porque, con la colaboración de amigos y comerciantes, logramos enterrar a no menos de diez difuntos de los muchos indigentes y solitarios menesterosos que había por aquí.

Te cuento que una mañana, a las seis en punto, me tocó la puerta del apartamento una comisión policial para informarme que en el altozano de la iglesia de Altagracia, ahí detrás del Banco Central, estaba muerto un hermano mío, a quien llamaban “Casi Loco”. Yo les respondí que él no era mi hermano.

Casi Loco era de Barquisimeto y siempre se acercaba al camión a buscar algo de comer, y él me llamaba “Mi hermano”. De todas formas les dije que lo enterraría, y así lo hice porque todos los pobres del mundo son mis hermanos.

No puedo dejar de de recordar a mi compadre Matías Pedroza, quien era periodista y director de Radio Sensación. Su emisora de radio estuvo siempre dispuesta para hacerse eco de las denuncias.

Yo pudiera seguirte contando, pero me dices que esto lo vas a publicar en un periódico y sé que la gente quiere leer otras cosas.

Cuando quieras pasas por aquí a comerte un cambur, por lo menos, y a regresarme a mis mejores años de la vida, que fueron los de la lucha. Aunque hoy puedo decirte que soy un hombre feliz…

Se dirige a una señora que tiene un aguacate en su mano:

—¡Ese está maduro, llévese varios que, como estamos en plena cosecha, están baratos!

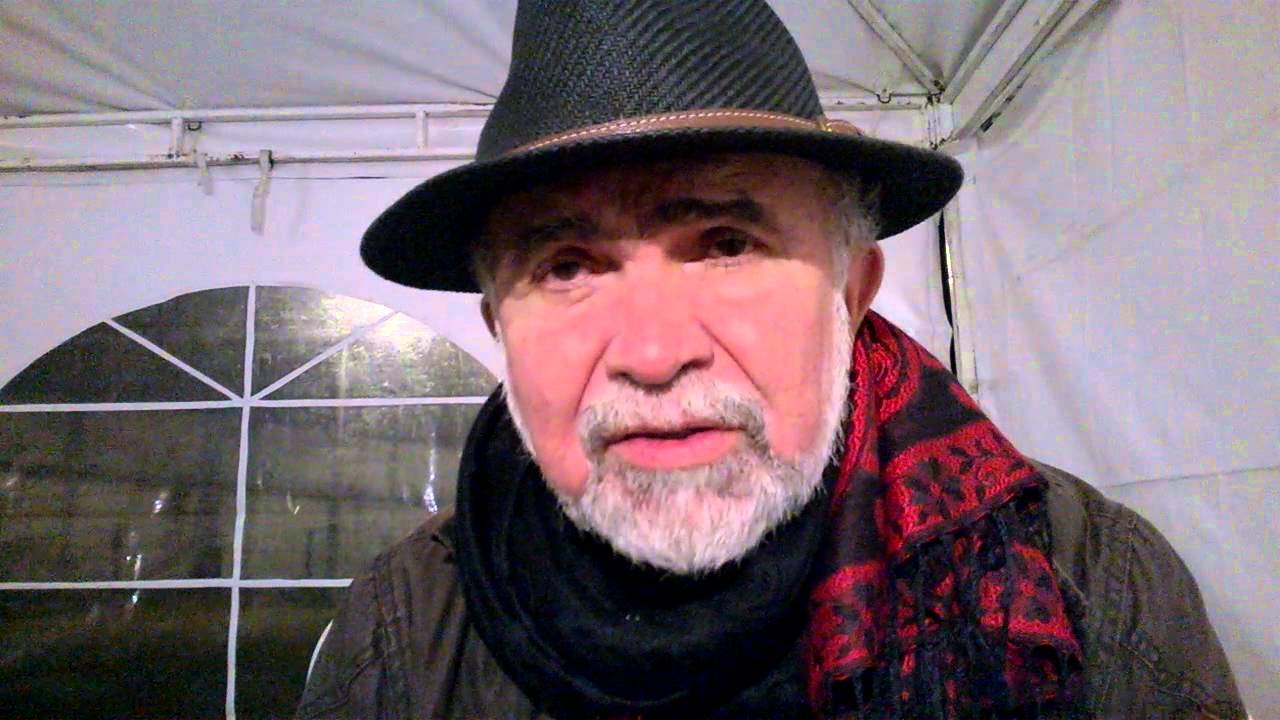

Y sigue ese hombre blanco de setenta y tres años, entre las esquinas de Hoyo a Castán, atendiendo con su alegría de siempre a los vecinos de La Concordia.

Aquiles Silva